3Dプリントした造形物の塗装も完成したけど。

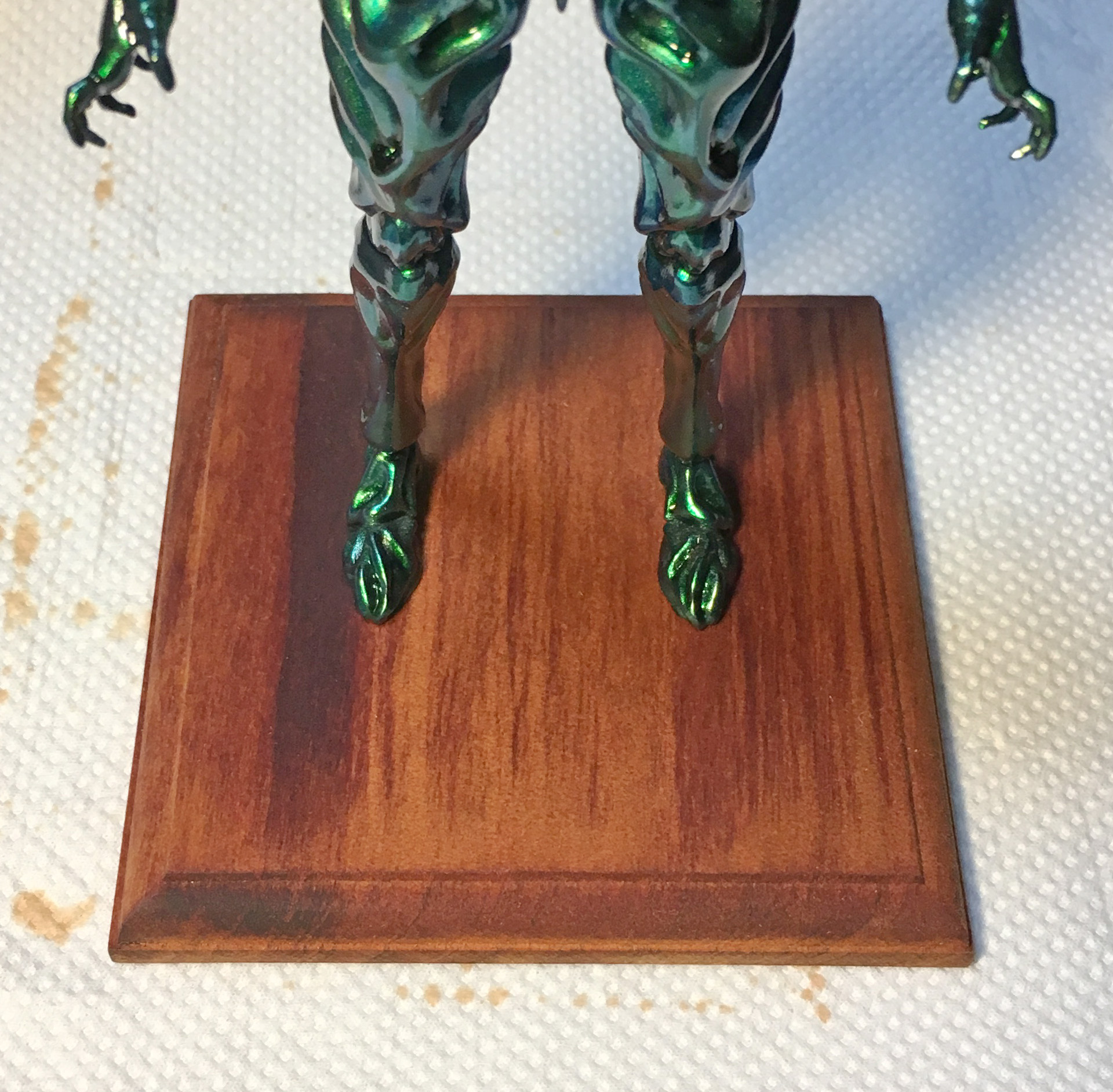

台座の塗装

木製の台座がそのままだと安っぽいので、塗装することにした。

木目を活かしたいので、いつもの模型用塗料ではなく、日曜大工とかDIY系の塗料を探した。

今回使ったのはアサヒペンのオイルステイン マホガニーというやつ。

買ってから気づいたけど、300mlは多過ぎたな。。。

これからしばらく、作った模型には木製の台座を付けるか(笑)

この塗料は特に希釈せずにそのまま塗るものらしいので、そのまま模型用の筆で台座に塗る。マジックインキみたいな臭いがする塗料だな。

何か色の濃さにムラができちゃったんだけど、塗り重ねれば濃くなっていくのか?沢山染み込んでいく箇所とそうでない箇所のムラがあるっぽいんだけど。。。

追記:ターンテーブル動画を撮った。

振り返り・反省

少し時間が経って冷静になったので、初めてのオリジナルフィギュアの反省点などを言語化して記録しておきたい。

デザインについて

10年前に顔だけ描いて、つい最近になって身体の形を考えたこともあり、バランスというか、思想が一貫していないのです。

そもそも顔のデザインもバックグラウンドのストーリーから発想したわけではなく、社会の授業時間中に手癖で描いたものだったけど。

頭の形状は、過去に描いた顔のイラストをベースに今の自分の感覚でアレンジしながら3D化ていくような作業だったけど、その段階からもう少しストーリーを膨らませてみても良かった気がする。元からこういう生き物なのか、生き物ならどういう成長過程を経てこの姿なのか、それとも改造された末の姿なのか、どんな意図で誰に改造されたのか、とか。この世界観で他のキャラクターがいるならどんな関係か、とかも。

頭は仮面とか外骨格っぽいのに、肩周りはやや筋肉っぽくなってしまった。身体のディティールは引き出しが少なくて、デザイン上のパーツ分けが乏しかった。パーツ分けが少ないことで、塗装の際に良い色分けも思いつかなかった。

本当は、線の多いというか、パーツ分けの多い、いかにも可動しそうな感じにしたかった。外骨格生物や鎧、機械の可動部のリファレンスを収集して参考にすれば良かった。

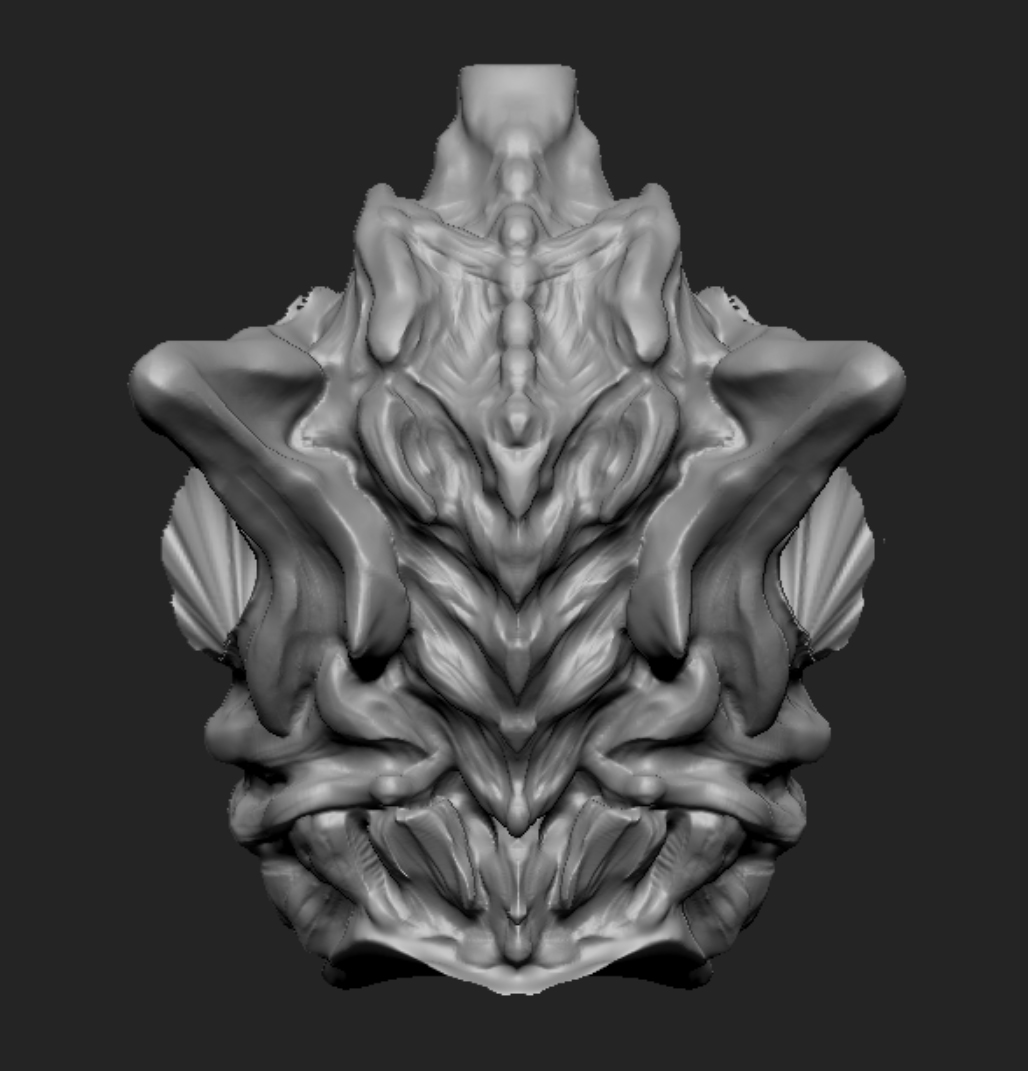

背中のディティールを作っている最中は、大して考えなくてもなかなかイケてる雰囲気に感じてたんだけど、改めて見ると結構なショボさ。。。

背骨とか脊髄のアレンジとしても、せめてリファレンス画像からデフォルメすべきだった。何の緩急も無いのっぺりと味気ない形状だ。

下半身は作業が駆け足だったので特に酷い。足先に向かうにつれてどんどん意匠がやっつけになっていく。

いわゆる人型のクリーチャーの下半身の処理は、生物の足として解釈するのか、衣裳・鎧風にアレンジするかでだいぶアプローチが変わるだろうな。

手のディティールももう少し何かあったよなぁ。

Webのおかげで参考画像を集めるにはそれほど苦労しない時代なのに、イメージソースが乏しかったですね。リファレンスを集める基準・キーワードを具体化するためにも、ある程度ストーリー作りが必要なのかもな。

全体のバランス

ZBrush上で作っている最中は脚の細長さが気になっていたけど、改めて見ると他も結構バランスがおかしいな、と。造型中にバランスの基準をどこに置くかでだいぶ迷ってしまった跡が残っている感じ。

上から順に作り進めてしまったこともあり、腹部・ウエストを細く作り過ぎちゃったのがそのまま下半身の貧弱さを招いてしまった。どうやら、作業中はウエストの太さを基準とした相対値で脚の太さを決めて進めてしまったようだ。で、バランスの悪いままの股間パーツから脚を生やしちゃった結果、股関節の付き方がロボットみたいな変な角度になってしまった。

自分でタイムリミットを設けたこともあり、下半身へ行くほどやっつけ仕事になってしまったけど、タイムリミットを設定しておいて良かったと思っている。これが無かったらいつまでも完成させられなかった気がする。

目指す体型がなんとなくあるなら、なるべくそれに近い下絵、あるいはテンプレートとなるモデルデータを用意しておいた方が良さそうだ。今回の場合はフィギュアのS.I.C.シリーズみたいなテイストを目指していたので、その手のリファレンス画像を手元に沢山用意して臨めばよかったな。

デジタル造型だと、インターフェイスの構造的に全体のバランスを見失いやすい点は実際の粘土造形の大きな違いかもしれない。意識してカメラを引いて全体表示してみても、ZBrush上だと肉眼とのパースの違いもあって、全体のバランス感を掴みにくい。

ZBrushの操作について

今回は、一通り完成させることでZBrush操作の全体像を覚えるのが大きな目的だった。

なので細かい便利機能を試すまでには至らず。シンメトリー機能以外で粘土には無いZBrushならではのメリットにはまだ到達できてないかも。

まだアルファテクスチャもまともに使っていない。使いこなせれば、ディティール入れるのも苦にならないだろうか。

3Dプリント前のポリゴン削減にはZRemesherを使えば良かったのかもなぁ、とか今になって思う。

そして、最近またZBrushがバージョンアップしたので、少し操作感は違ってくるのかもしれない。

3Dプリント後のギャップ

ZBrush上の平行投影の画と、3Dプリントされた造形物を肉眼で見るギャップが結構あった。

肉眼やiPhoneのカメラを通してみると、パースによって前後のボリュームが増して見えるのだ。胸板がやたら自己主張しているように見える。脚が思いの外ヒョロ長くなってしまったのは前述の通り。

意外だったのは、影の落ち方だ。

ZBrushの作業画面上では、MatCapでレンダリングされてるから、凹モールドにどれぐらい影が落ちるのかが分からなかった。物理的な大きさの概念も希薄だからBPRで影を描画してみてもピンと来なかったし。

3Dプリント後は、目元周りにいい具合に影が落ちて目つきが鋭くなってくれた。ZBrush上では眼がクリクリしててちょっと心配なくらいだったのに。

モールド・ディティールの入れ具合は作業時間に直結してくるとこだけど、出力サイズに対して必要十分な情報量の感覚は多少分かった気がする。出力でちゃんと表現されるモールドの深さみたいなもの。

3Dプリンターの解像度にも依るかもしれないけど、割といい加減に作ったパーツ間のダボも、驚くほどピッタリとハマってくれた。次作るときはもっと塗装しやすいパーツ分割を心がけようと思う。

DMM.Makeの3Dプリント新素材

今ちょっと調べてみたら、DMM.Makeで3Dプリントできる材料が追加されていた。

光造形樹脂

デュラブル

ポリプロピレン相当の高衝撃強度の光硬化型樹脂を使用しています。延性と耐摩擦性能が高い為、嵌合パーツやジョイントの製作に向いています。

http://make.dmm.com/print/pdf/dmm_material_guideline_sla_170522_rev001.pdf

上手く使えば関節可動フィギュアも作れるかも?

関連記事

映画『パワーレンジャー』スーツのメイキング

Point Cloud Utils:Pythonで3D点群・...

Unityの薄い本

Maya LTのQuick Rigを試す

3Dスキャンしたテクスチャから照明を除去するUnityツール...

ラクガキの立体化 胴体の追加

SIGGRAPH ASIA 2009で学生ボランティア募集し...

映画『ゴジラ-1.0』 メイキング情報まとめ

Structure from Motion (多視点画像から...

ZBrushのZScript入門

タマムシっぽい質感

Web時代の教育方法

ZBrushで手首のモデリングをリファイン

UnityでPoint Cloudを表示する方法

SculptrisとBlenderで作ったGodzilla ...

ZBrushでアマビエを作る その2

自前Shaderの件 解決しました

シン・ゴジラのファンアート

Geogram:C++の3D幾何アルゴリズムライブラリ

二次創作というやつ

布地のシワの法則性

転職時代の新入社員

スターウォーズ エピソードVIIの予告編

法線マップを用意してCanvas上でShadingするサンプ...

ZBrushで仮面ライダーBLACK SUNを作る 頭部~バ...

ZBrushでアヴァン・ガメラを作ってみる 脚のトゲの作り直...

TensorFlowでCGを微分できる『TensorFlow...

ZBrushで仮面ライダー3号を造る 仮面編 リファレンス画...

ゴジラの造形

Python for Unity:UnityEditorでP...

就活の風景

ZBrushでゴジラ2001を作ってみる 側頭部のボリューム...

グローバル化社会

Runway ML:クリエイターのための機械学習ツール

MetaHumanの頭部をBlenderで編集できるアドオン

映画『ミュータント・タートルズ』を観てきた

ワンダーフェスティバル2017[冬]に行ってきた

なんかすごいサイト

布のモデリング

UnityでLight Shaftを表現する

サンプルコードにも間違いはある?

Maya 2015から標準搭載されたMILA

コメント