連休中に六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー(六本木ヒルズ 森タワー52階)で開催されているPIXARのひみつ展に行ってきた。

もともとは2015年にボストン科学博物館 (Museum of Science, Boston)とPixarが協力して開発したThe Science Behind PIXARという企画で、すでにアメリカやカナダの8ヶ所で開催されている。

PIXARのひみつ展 いのちを生みだすサイエンス

会場:六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー(六本木ヒルズ 森タワー52階)

会期:2019年4月13日(土)~9月16日(月・祝)

入場料:

- 一般 1,800円

- 高校生・大学生 1,200円

- 4歳〜中学生 600円

- シニア(65歳以上) 1,500円

主催:東京シティビュー、NHK プロモーション

企画制作:ドリームスタジオ

特別協力:ウォルト・ディズニー・ジャパン

「PIXAR のひみつ展」はボストンサイエンスミュージアムが PIXAR との協力により開発したものです。

3年前に東京都現代美術館で開催されたピクサー展はPixar作品の美術にフォーカスした展示だったけど

今回のPIXARのひみつ展はCGアニメーションを構成する「仕組み」にフォーカスした体感型の展示となっている。Pixar作品の表現力を支える科学を子供にも分かりやすいように伝えるのがコンセプトのようだ。そしてなんと展示は全て写真撮影OK!

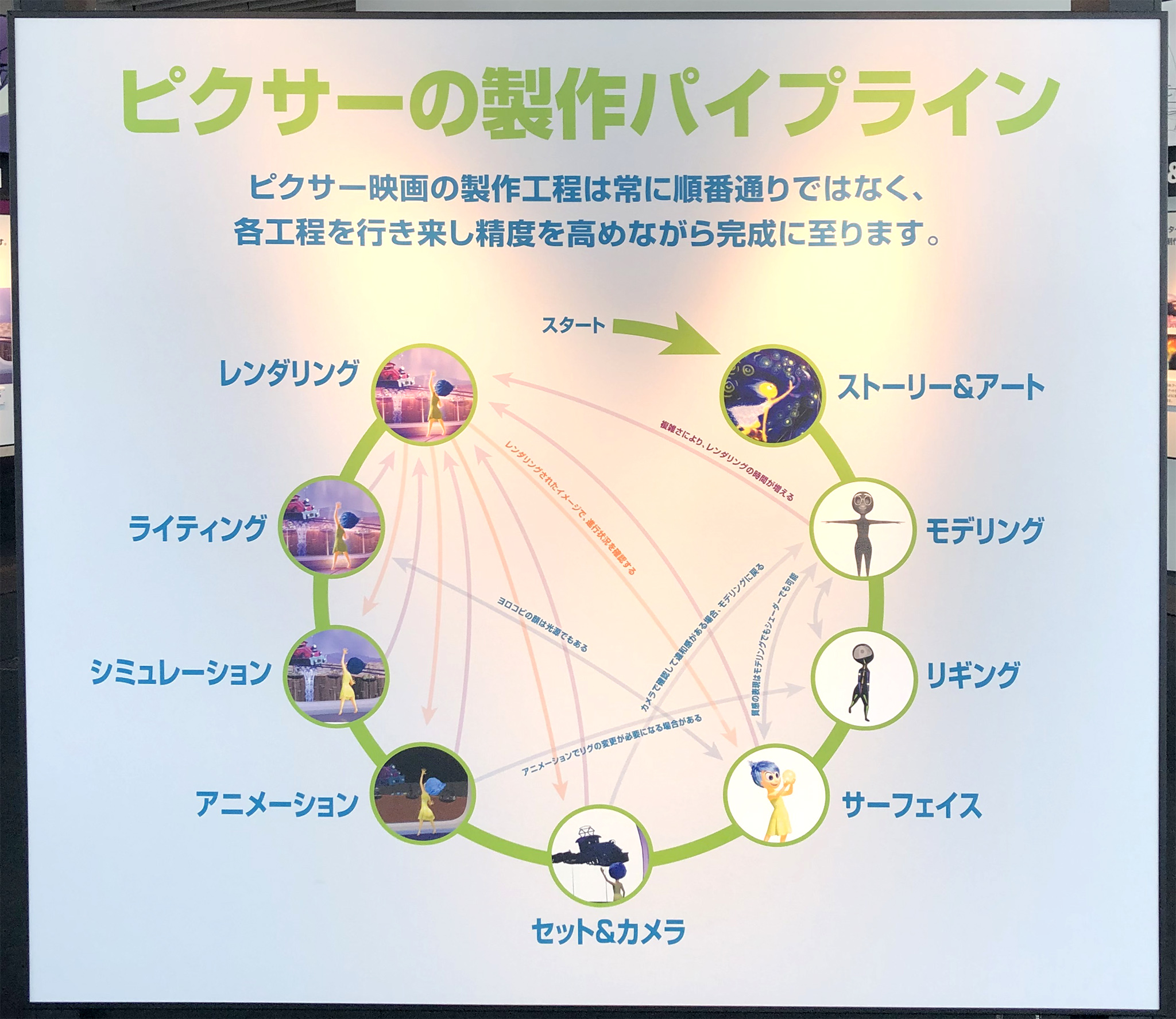

Pixarの映画作りのパイプラインに沿って、各プロセスで使われる「科学」を体感する展示構成。

- STORY & ART (ストーリー&アート)

- MODELING (モデリング)

- RIGGING (リギング)

- SURFACES (サーフェイス)

- SET & CAMERA (セット&カメラ)

- ANIMATION (アニメーション)

- SIMULATION (シミュレーション)

- LIGHTING (ライティング)

- RENDERING (レンダリング)

なんだけど、最初のコーナーで各プロセスの名称を最初にカタカナで紹介してしまうから、それぞれのコーナーの英字との対応を連想しにくい…

各コーナーにある受話器型の音声ガイド(?)の機械は元となったThe Science Behind PIXARのものがそのまま使われているみたい↓

「文/A」は翻訳を表すアイコンなんだけど、日本人にはなかなかピンと来ないという…

日本人向けに使い方のキャプションをちょっと付けてくれるだけでもだいぶ違うのに。

音声ガイドはオリジナルの英語版と日本語版を選択できるんだけど、この日本語版音声が機械翻訳みたいな不思議な日本語になっている…

英語版がフランクな口調でシンプルな説明なのに対して、日本語版の難解な言い回しのギャップ… 日本語版の制作ってちゃんと監修されてないの?

元の展示も多言語対応を機械翻訳で済ませてたのだろうか。

PIXARのひみつ展、割と満足度は高いんだけど、日本語版ローカライズがちょっとチグハグな気もする。ちゃんと監修してるんだろうか。 pic.twitter.com/yinRI0GggB

— NegativeMind (@NegativeMind) 2019年4月27日

元のThe Science Behind PIXARの企画構成自体はとても良く、ただただ日本語版ローカライズが残念だった。元のThe Science Behind PIXARが科学教育を志向しているのに対して、日本ローカライズはあくまでPixarというコンテンツを持ってきたかったのかなぁ。

まあ、科学博物館ではなく六本木ヒルズの展望台で開催するという時点でだいぶズレているのは分かるんだけど。

元となったThe Science Behind PIXARの公式サイトを見てみると、窓の無い屋内で展示が浮き立つ照明を想定したものだったようだ↓

何でわざわざ強い外光が入る六本木ヒルズ52階展望台で開催したんだ…

Twitter上では「PIXARのひみつ展」を楽しんでいる人達が沢山いるのに、オイラはやたらと屈折した感想を抱いてしまった。こういうのって知識のある学芸員がちゃんと日本語版の監修するものじゃないの?

こういう特別展は好きだし、六本木ヒルズで開催されるものにもよく行くけど、こんなにモヤモヤとした後味は初めてだ。(オイラがCGにそこそこ思い入れがあるから?)

日本版の公式サイトも凝ったデザインの割に欲しい情報にたどり着きにくいし。

The Science Behind PIXAR

モヤモヤするから元のThe Science Behind PIXARの公式サイトを眺めていたら、なんと展示されていた映像コンテンツは全部Web上で公開されてるじゃないか。(もちろん英語だけど)

https://sciencebehindpixar.org/challenge-videos

https://sciencebehindpixar.org/interview-videos

しかも、会場内にあったインタラクティブコンテンツもOnline ActivitiesとしてWebGLで体験できるぞ!

https://sciencebehindpixar.org/educators

大きい機械のような展示物は会場でしか体験できないけど、それ以外のコンテンツは教材として無料で公開してくれているのか。

改めてThe Science Behind PIXARのパッケージの偉大さを思い知った。

物事を体系的に捉えて後世に伝える技量がホントすごい。

コメント