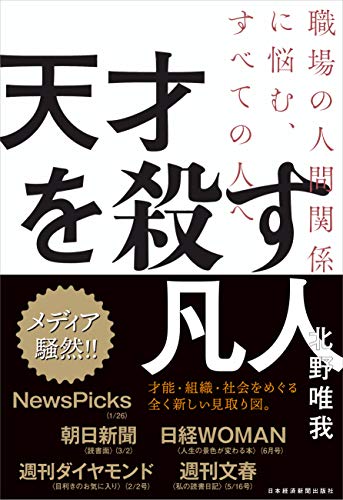

電車通勤中の時間を利用して、Kindleで「天才を殺す凡人」を読んだ。

著者は以前読んだ「転職の思考法」と同じ北野唯我氏。

この「天才を殺す凡人」は、もともと北野氏がブログ記事にして公開していた内容を、物語形式で実感できるようにまとめたもの。

http://yuiga-k.hatenablog.com/entry/2018/02/23/113000

http://yuiga-k.hatenablog.com/entry/2018/02/27/220032

会社員を主人公とした物語によって、この知識をどうやって活かせば良いのかイメージしやすくなっている。

物語を通じて概念を説明するのは「転職の思考法」と同じですね。読者が90分で読み終わるものを目指して書かれたらしい。

巻末にはブログ記事に寄せられたコメントも掲載されている。

共に働く3タイプの人間

本書によれば、人間は大まかに以下の3タイプに分類でき、それぞれの軸(重視する価値観)が根本的に異っているためにコミュニケーションの断絶が起こるという。

- 天才:創造性を重視する

- 秀才:再現性を重視する

- 凡人:共感性を重視する

(この定義は本書独自のものなので、これらの呼び名は便宜上という気がします)

この3者は互いに以下の図のような感情を抱く関係。(元のブログ記事から引用)

これらの3タイプの人間が上手く連携できている会社は成長軌道に乗るそうです。

天才が創造し、秀才が拡大させ、凡人が金をつくる。

しかし、3タイプのコミュニケーションの断絶を放っておくと、会社はどんどん硬直して行き詰まってしまう。特に、天才の創造性は既存のKPIでは上手く測れず、潰されがちだと。

その状況を打開するために、この3タイプの特性を上手く利用してできることがある、ということが物語として描かれている。

感想

本書の理屈は著者の個人的な経験に基づいたもので、客観性に欠けるやや乱暴な断定も多いように感じるが、オイラ自身の仕事での体験に当てはまることも多かった。

オイラも仕事でコミュニケーションの断絶を感じることはあるけど、それを人間関係の問題だと思ったことが無かった。

単純に、それぞれの専門分野の差からくる知識・スキルのギャップによる問題で、知識と訓練である程度解決できるんじゃないかと何となく思っていた。

仕事に必要な素養は「職種 × フェーズ」によって変わるという話はとても納得。

どの仕事にも「作って、整えて、広げる」という3つのフェーズがあり、それぞれが天才、秀才、凡人のスキルを発揮できるフェーズとなる。

「天才が作って、秀才が整えて、凡人が広げる」

職種だけで考えるのではなく、自分自身がどのフェーズを得意としているかをちゃんと意識しないと職のミスマッチが起こってしまう。

あと、変な話だが、本書の本筋とは少し逸れた部分でハッとさせられたこともある。

「本当は今の仕事に飽きているけど、趣味でごまかしている」という件が、今の自分を表しているようで。オイラが模型趣味に入れ込んでいるのはまさに仕事に飽きているから…

自分のタイプ

さて、オイラは本書で言うところのどのタイプに分類されるだろうか。

前々から共感力が低い自覚はあるので、少なくとも凡人ではない(笑)

できれば天才でありたいところだけど、たぶん秀才なんだろう。今のオイラの仕事はフェーズで言うと「整えて」の部分。

手順をプログラムに書き起こすって、再現性そのものだもんな。残念ながら「作って」のフェーズは学会とかで発表される論文に頼っている。

創造性が問われる仕事、既存のKPIで測れない価値を生み出す仕事をしてみたいものだ。

この書籍の知識で過去のストレスを説明する

本書の言葉を借りることで、昨年仕事で感じていたストレスの原因を上手く言語化できそうだ。

昨年は違う会社、違う職種の人と接する機会が多く、一緒に会議していてとても苦痛だった。

その原因だった1番のギャップは、普段の仕事で担っているフェーズの違いだったように思う。

オイラ以外の人達は皆「広げる」を仕事にしている人達だった。今思うと、彼らの労働観の根本にあるのは「反復」だった。

それは、すでに再現性のある手順に整えられた業務を、いかに速く反復できるかで評価が決まる世界。彼らの強みは、来た仕事を素早く打ち返す瞬発力にあった。単位時間あたりのアウトプットの評価基準は質より量なのである。

そのため、彼らにそれ以外のフェーズの仕事を要求すると、目に見えてバグる(笑)

打ち返しても終わりにならない業務だということがなかなか伝わらずに苦労した。雑に打ち返すとどんどん自分達の首を絞めてしまう。

会社員に対する誤解

ふと就職活動中だった学生時代を思い出すと、オイラは会社員に求められる素養を誤解していたように思う。

学生の頃は、会社員には皆「作って」のフェーズが求められるものだと思っていた。資本主義とはそういうものだと。

だが、学生だったオイラが就職活動中に接触した会社員達は、今思えば皆「広げる」フェーズの人達だった。特に、採用担当者は1年前と同じ業務を繰り返すのが役目。

各会社の採用フロー、エントリーシートのフォーマットは前年とほぼ同じだし、何年もずっと同じものを使い回している可能性が高い。

学生の頃はこれが分からずに、このフロー、提示された書式が学生の能力を測るstate-of-the-artな手法なのだと思っていた。考え抜かれた最新・最善の手法を当然使っているだろうと。

だから、この採用フローに苦戦している自分は本当にダメな人間なんだと落ち込むことが多かった。

会社員になった今なら分かる。彼らの多くは反省や改善などに時間を割かない。(割けない)

限られた時間で同じフローを繰り返す瞬発力で生きている。それがお互いにとってやりづらい、書きづらい、読みづらいフォーマットであろうが気にしていない。そんなことを考えている暇はない。

会社員だってほとんどは凡人なのだ。

関連記事

書籍『グラビアアイドルの仕事論』読了

瞬発力の時代

書籍『開田裕治 怪獣イラストテクニック』

2021年7月 振り返り

『S.H.Figuarts 仮面ライダー3号』が発売された

タイミングとクオリティ

Digital Emily Project:人間の顔をそっく...

顔のモデリング

自分のスキルセット

映画『ミュータント・タートルズ』を観てきた

『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』を観てきた (ネタバレ...

サンダーバード ARE GO

ZBrushで人型クリーチャー

2022年8月 振り返り

『シン・ゴジラ:オルソ』を鑑賞

2022年6月 振り返り

2022年9月 振り返り

2017年6月 振り返り

OpenCVのバージョン3が正式リリースされたぞ

書籍『ピクサー流 創造するちから』読了

2025年6月 振り返り

2024年8月 振り返り

まるで成長していない

2018年8月~9月 振り返り

書籍『転職の思考法』読了

仮面ライダー4号

映画『地球防衛軍』 4Kデジタルリマスター

書籍『ゼロから作るDeep Learning』で自分なりに学...

2025年10月 振り返り

2021年2月 振り返り

映画『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』を観た (...

映画『仮面ライダーアマゾンズ THE MOVIE 最後ノ審判...

2019年9月 行動振り返り

2021年11月 振り返り

映画『キングコング: 髑髏島の巨神』を観た

2019年 観に行った映画振り返り

2023年4月 振り返り

『シン・ゴジラ』の感想 (ネタバレあり)

映画『ジュラシック・ワールド』を観た

映画『GODZILLA 怪獣惑星』を観た (ネタバレ無し)

シリコーンゴムによる型取りとレジン複製

書籍『データビジュアライゼーションのデザインパターン20』読...

コメント