進撃の巨人の実写版映画の後篇「進撃の巨人 ATTACK ON TITAN エンド オブ ザ ワールド」を観てきた。(どうやら「後編」ではなく「後篇」と表記するようです)

進撃の巨人 ATTACK ON TITAN エンド オブ ザ ワールド

以前、前篇を観た時に書いた記事はこちら↓

9月24日にNHKで特集番組をやるということだったので、番組を見る前に映画の方を観ておこうと思ったのです。再放送はBSプレミアムで10月5日(月) 午後11時45分からだそうです↓

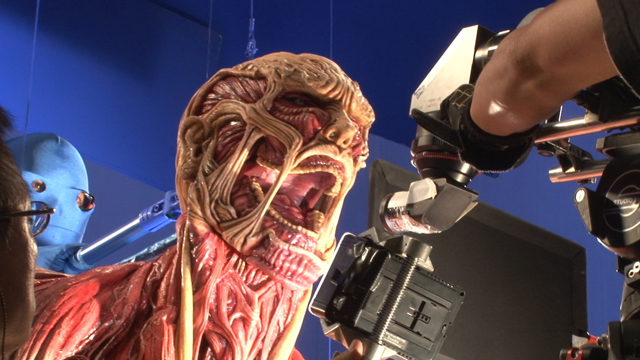

日本特撮ルネサンス~映画「進撃の巨人」の舞台裏~

この夏話題の映画『進撃の巨人』。樋口真嗣監督による映像化の舞台裏を余すことなく伝える他、後に続く若き特撮クリエイター達にも注目。日本特撮独自の魅力を再発見する。

ということで、特集番組も含めてネタバレしながら感想を書くよ。

意図的に原作と違う

前篇公開時に世間で色々と言われたような「原作とかけなれている」とか「登場人物の行動原理がわからない」といった話は、後篇を観ることである程度納得できる部分と、やっぱりアレだったなって部分が半々ぐらいな感じだった。

まず、原作の世界観・キャラクターと大きく違う点については、

- 原作がまだ連載中なので設定上の謎をバラすわけにはいかない(というか原作者しか知らない)

- 映画としてはストーリーがちゃんと完結するものにまとめなければならない

- 現実問題としてロケ地は(予算的に)日本なので、日本の風景の延長で描ける世界観にする必要がある

ということから意図的に、というかしかたなく、原作とは違う大幅な脚色が入っている。

この辺は、だったら登場人物の名前を全部変えても良かったのではないか、という気はする。実は設定が大きく違うのに、主要な登場人物の名前を原作と同じにしてしまったために、原作ファンが拒否反応を起こす大きな原因となってしまった。原作ファンが期待しているものと違いすぎた。そして前篇だけでは設定が違う理由がよくわからないまま終わってしまう。

前篇に散りばめらていてた伏線

後篇を観るとわかるのは、前篇では無意味に見えた思わせぶりな描写も、後篇の展開に必要な伏線となっているものがいくつかあるということ。(全部ではなく、いくつか、というところが残念だが…)

そのため、後篇ではネタばらし的な説明台詞のオンパレードとなるが、SFものと考えれば許容範囲ではある。そう、我々が住んでいる日本の風景の延長にある世界観とするために、SFチックな裏付けが作られている。

この世界の成り立ちの解説役となるのはオリジナルキャラクターのシキシマ。前篇でも世界の裏を知ってそうなそぶりがケレン味たっぷりに描かれていたが、後篇ではコイツの存在のおかげで原作とは全く別物の世界観だと理解できる。ハッキリと明言はされないが、映画冒頭のシーンでの会話のやりとり、中盤の展開から主人公エレンとの関係がわかるようになっている。

この映画の登場キャラクターの中で、唯一原作ファンからあまり批判のない石原さとみ演じるハンジは、謎解きや解説の役目を担っていない。設定改変の影響をほとんど受けずに済んだのは良いが、映画のストーリー展開にあんまり絡んでもいない。スピンオフではメインらしいですが。

サンダとガイラは兄弟の怪獣です

前篇は原作と同じようにエレンが巨人化するところで終わったが、後篇では原作とは違う設定の鎧の巨人が登場する。この鎧の巨人のデザインは、原作に登場するものとはだいぶ違い、体型が怒肩になっている。どう見てもサンダ対ガイラの着ぐるみである。

エレン巨人と鎧の巨人の対決シーンは、もう反射的に「兄弟怪獣の対決」に見えてしまった。意外とハイコンテキストな描写である。

パンフレットがメイキング本

劇場で販売されるパンフレットが前篇と後篇で別々なんだけど、後篇のパンフレットの内容が前篇の時とは違って、メイキング的な内容にかなり特化した構成になっていた。ちょうど、東宝の特撮映画で毎回出ていた公式ムック 東宝SF特撮映画シリーズみたいな構成。(もちろん分量はパンフの範疇なんだけど)

公開中の映画の公式パンフレットでここまで裏側を見せるのか?って少し疑問に思うぐらい「作り手側の情報」が充実していた。特典映像みたいな感じですね。

脚本を担当した町山智浩氏(渡辺雄介氏との共同脚本)のコメントが長々と記載されていて、原作からストーリーを大きく変えるに至った理由(言い訳)と、脚色に際して引用した元ネタを全部説明していた(笑)

前篇に出てきた人妻やラブシーンについても引用だったのね。ディティールを拾い集めてくるのとそれをまとめて構成するのは別だよなぁ、と。

その手の言い訳は、前篇公開時から町山氏自身のラジオ番組でも言及してたみたい↓

http://d.hatena.ne.jp/type-r/20150822

特撮は「メイキング」が最大のコンテンツか?

パンフレットの構成やNHKの特集番組を見ると、日本において「特撮」というジャンルはメイキングも含めないと価値が出ないのかなぁという気がしてくる。むしろ、メイキングの方がメインのコンテンツなのかもしれない。

オイラは特撮ファンだけど、確かにメイキング情報にとても興味がある。特撮の裏側を紹介する特撮博物館という企画が全国を巡回するほどのコンテンツになっていることを考えても、観客は特撮によって生み出される映像そのものよりも、その裏側の「どのように撮影しているか」に興味が向いているような気がする。

ひと昔前はそういう「手段に愛着のある人達」のことを「特撮者」なんて呼んだりしていたけど、今は「日本の特撮の魅力」というとそっち系を指しているような。

NHKの特集では「日本独自の『特撮』という手法を守っていこう」みたいな論調でまとめられていたが、ちょっと複雑な気分。確かに愛好家の興味は「特撮」という手法及びその舞台裏の場合が多いし、その期待に応える番組ではあったけど、それが「失われていく伝統工芸技術」みたいな語り口で描かれるとね。。。

なんとな~くとした予想だけど、もともとこの実写映画化の企画って、樋口監督を想定していなかったんじゃないだろうか。スタート時は「特撮のテイスト」を活かそうなんて企画ではなかったんじゃないかな。

ただ、現実問題として予算内で巨人の映像を作れるスタッフを指揮できるのは、今のところ日本では樋口真嗣氏だけだったんだろうな。特集番組では「20年ぐらいかけてこのスタッフを集めてきた」みたいなことを言っていたし。

今後の「特撮」あるいは違う道

「特撮」という言葉は時代と共にその撮影技法全般を指す言葉から、だんだんとその「表現のテイスト」を指す言葉に移り変わってきた。昨今のハリウッドの怪獣映画(パシフィックリムやゴジラ)を見ると、手段はほとんどCGでもテイストはミニチュア・着ぐるみ特撮をとても意識したものになっている。

だが、それは海外から見た話で、日本国内だとその手の映像を作る人達は「特撮」という手法を現役で使っている当事者達だ。日本の映像表現に大きなブレイクスルーを起こすには、もう少し別の分野とのシナジーが必要な気もする。

関連記事

ゴジラの造形

でたらめ!タローマン大万博

操演という仕事

『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』のVFXブレイクダウン

2020年 観に行った映画振り返り

映画『オデッセイ』を観てきた

書籍『グラビアアイドルの仕事論』読了

映画『アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン』をMX4Dで...

映画『シン・ウルトラマン』 メイキング記事まとめ

ふなっしーのプラモデル

『GODZILLA ゴジラ』のBlu-Rayを買った

白組による『シン・ゴジラ』CGメイキング映像が公開された!

黒歴史

『仮面ライダーBLACK SUN』のティザービジュアルが公開...

9月15日(木)に全国26劇場で『シン・ゴジラ』一斉発声可能...

2012のメイキングまとめ(途中)

『特撮のDNA 東京タワーSOS ゴジラ・モスラ・東宝特撮』...

書籍『「あなた」という商品を高く売る方法』読了

シン・ゴジラの最新予告篇映像が解禁されたぞ!

アニゴジ関連情報

まだまだ続く空想科学読本

書籍『メモの魔力』読了

ゴジラの全てがわかる博覧会『G博』

トランスフォーマー/リベンジ

書籍『具体と抽象』読了

映画『ウルトラマンデッカー最終章 旅立ちの彼方へ』を観てきた

書籍『伝わる イラスト思考』読了

PS4用ソフト『スター・ウォーズ バトルフロント』を購入

Amazonプライム・ビデオで『仮面ライダーアマゾンズ』が配...

薩摩剣八郎のゴジラ剣法

『劇場版 鬼滅の刃 無限列車編』を観た

『帰ってきたウルトラマンの世界』展

ゴジラ・フェス オンライン 2020

ウルトラマンシリーズもAmazonプライム・ビデオで観れるよ...

アニメーション映画『GODZILLA -怪獣惑星-』の予告編...

書籍『転職の思考法』読了

『特撮のDNA 平成ガメラ3部作』を見てきた

2500件以上の応募があれば『シン・ゴジラ』フィギュア付きM...

書籍『医師のつくった「頭のよさ」テスト 認知特性から見た6つ...

映画『ドラゴンボール超 ブロリー』を観た (ややネタバレ)

映画『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』を観た (ネタバレ無...

『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』のVFXブレイ...

コメント