毎月恒例の1ヶ月振り返り。

今月もまた仕事で感じたこと多めです。

仕事で思うこと

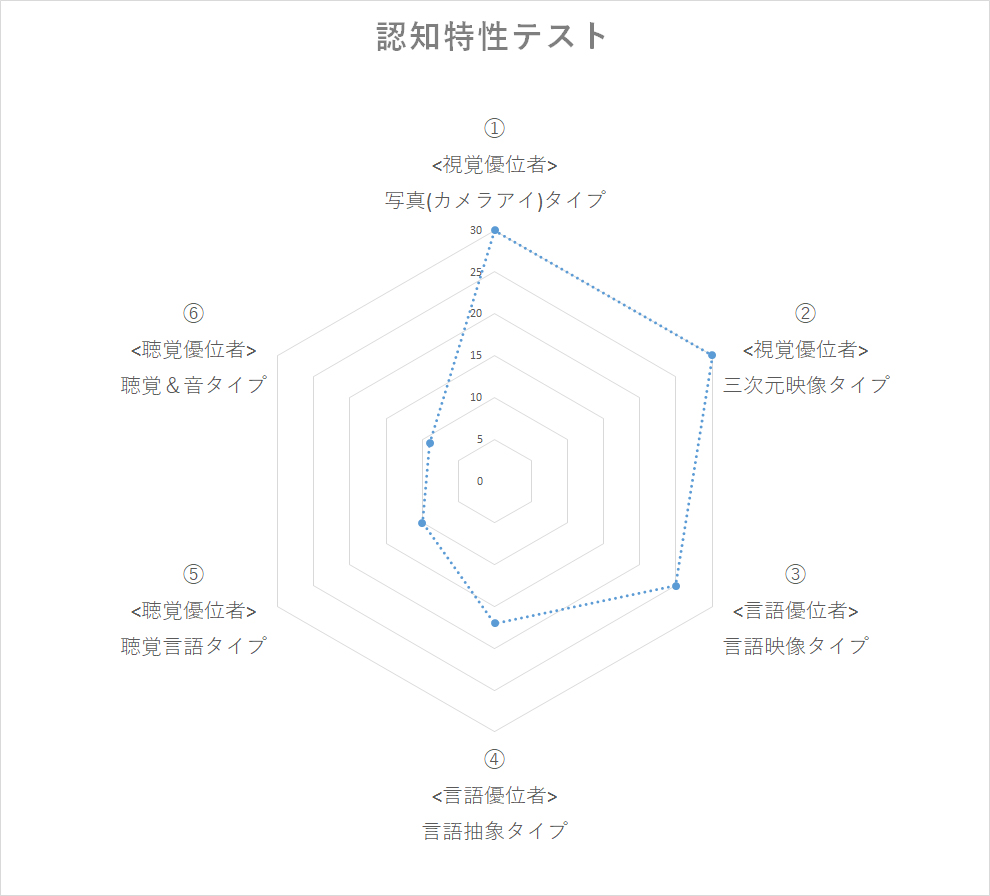

認知特性

先月も書いたけど、ここ最近気になっていた頭の特性については書籍「医師のつくった「頭のよさ」テスト」を読んでだいぶスッキリした。

そもそも何でこんなことに興味が湧いたかというと、仕事で話が上手く通じなかったり、読みづらいドキュメントを量産する人が身近にいたから。

そこで最初に気になったのは発達障害とかだったんだけど、そもそもその人とオイラの認知特性が大きく違うんじゃないかと思い始めた。その人にとって理解しやすい情報のカタチがオイラにとっては難解で、逆にオイラにとって理解しやすい情報のカタチがその人にとっては難解なのかもしれない。

オイラは割と同時処理タイプなんだけど、継次処理タイプの人が作るプレゼン資料はダラダラとディティールに時間を費やして全貌が見えないことにイライラしてしまう。でも、オイラにとっては理解しやすい、先に全体像を示して後からディティールを補足していくようなプレゼンが唯一正しいというわけではない。

ただ、そういう自分の認知特性に合っていないコミュニケーションはオイラにとってストレスなのかもしれない。

ドキュメントやメールの文面もそう。会話中に「前者」と「後者」という代名詞が使われると理解しづらかったり。

実を言うと、スマホのSMSやLINEのトーク風UI表示もちょっと苦手なの。。。

具体化と概念化

毎度言っている抽象思考の話を言い換えただけですが(笑)

数年前、テクニカルスキル(業務遂行能力)、ヒューマンスキル(対人関係能力)、コンセプチュアルスキル(概念化能力)という言葉を耳にしたけど、その当時はピンときてなかった。最近になってそれらの言葉が「カッツの理論」として提唱されている概念だと知った。

ハーバード大学のRobert Lee Katz教授が1955年に発表した、管理職に必要なスキルを説明するために挙げた3つの能力のことだった。

テクニカルスキル(業務遂行能力)は、実務を遂行する能力のことで、会社で言うと平社員に求められる能力。「具体化スキル」とも言えそうだ。

テクニカルスキルが高くて優秀だった人が出世して管理職になると、今度はコンセプチュアルスキル(概念化能力)を問われるようになる。管理職になると結果が出せなくなる人の多くはコンセプチュアルスキル、つまり「抽象化スキル」が不足していることが多いという。

ヒューマンスキル(対人関係能力)は業務上の対人関係を円滑にするためのコミュニケーションスキルみたいなものらしい。

これらを意識して鍛えた方が良さげ?

思考力とは?

ここ数年の人工知能ブームで、知能や思考力とは何なのか、色々と気になり始めた。

反射的・動物的な意思決定とは違うのだろうか。多変量の均衡?最適化?

モチベーションなんかに頼らない

やりたいこと、やるべきことを実行できる粒度のタスクへちゃんと分解できれば、モチベーションの有無に関わらず進めることはできる、とやっと分かり始めた。モチベーション何かに頼っているうちはまだまだ二流だ。

最近自覚したこと

相談下手

思い返してみると、オイラは昔から他人に悩みを相談するのが下手だった。

自己開示が下手というか、踏み込まれる恥ずかしさや弱みを握られる怖さが付きまとう。根っこの部分で他人をあんまり信用できていないのかもしれない。

最近やっと過程を晒せるようになったけど、変わったのはそれぐらいであんまり進歩していない。自分の悩みを表出することに慣れていない。

http://careersupli.jp/featured/micacocoro/

http://careersupli.jp/featured/micacocoro2/

衣食住

以前からそうだったんだけど、オイラは衣食住に時間と労力をあんまり割きたくないんだと最近ハッキリ自覚した。衣食住にお金をかけたくないというわけじゃく、毎度それに取られる時間と労力を別のことに費やしたいんだ。

勉強

英会話

昨年から引き続き、週一で英会話の授業を受けてるけど、1年前と比べると辞書を引く頻度がやや減った。会話で頻繁に使う語彙はある程度定着してきたと言えるだろうか。

時制とかはまだ会話中にチグハグになったりしちゃう。

測量の勉強

ここ最近はあんまりプログラミングが絡むジャンルの勉強をしてなかった。(サボってた)

勉強の習慣をまた復活させようと思う。やりかけだった画像測量の技術を。また新しく書籍を買った(笑)

1つ達成

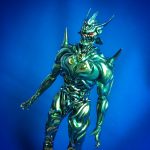

昨年末に抱いていた「スクラッチで模型を作りたい」という目標は半年ほどで達成できた。(デジタル造形ではあるけど)

1度やってみると、反省点が具体的になるし、もっと効率の良いやり方・段取りを考えられるようになる。

もちろん欲も出てくる。キャラクター作りについてもっと学んでも良いかも。

http://ch.nicovideo.jp/rwp/blomaga/ar459707

睡眠

相変わらず睡眠のリズムはグチャグチャ。そろそろ市販の薬を試した方が良いかもしれん。

関連記事

2022年4月 振り返り

マイケル・ベイの動画の感覚

2020年2月 振り返り

2025年12月 振り返り

自分の性質

2023年6月 振り返り

2018年1月~3月 振り返り

過程を晒す

2018年 観に行った映画振り返り

書籍『クラッシャー上司 平気で部下を追い詰める人たち』読了

手軽な娯楽

2024年3月 振り返り

2023年8月 振り返り

2019年3月~4月 行動の振り返り

2024年12月 振り返り

キャリアの振り返り

2021年5月 振り返り

FFS理論

2017年7月 振り返り

映像ビジネスの未来

2021年10月 振り返り

2020年の振り返り

2025年1月 振り返り

企画とエンジニア 時間感覚の違い

CEDEC 3日目

書籍『鈴木さんにも分かるネットの未来』読了

2020年 観に行った映画振り返り

スクラッチとマッシュアップ

成果を待てない長学歴化の時代

2021年11月 振り返り

プログラミングスキルとは何か?

2025年9月 振り返り

『今年の新入社員』入社年度別新入社員タイプ一覧

書籍『メモの魔力』読了

デジタル写真のRAW現像と銀塩写真の現像の感覚

2018年の振り返り

2021年8月 振り返り

2023年10月 振り返り

2024年10月 振り返り

2018年8月~9月 振り返り

共通の「思い出のコンテンツ」がない世代

2023年12月 振り返り

コメント