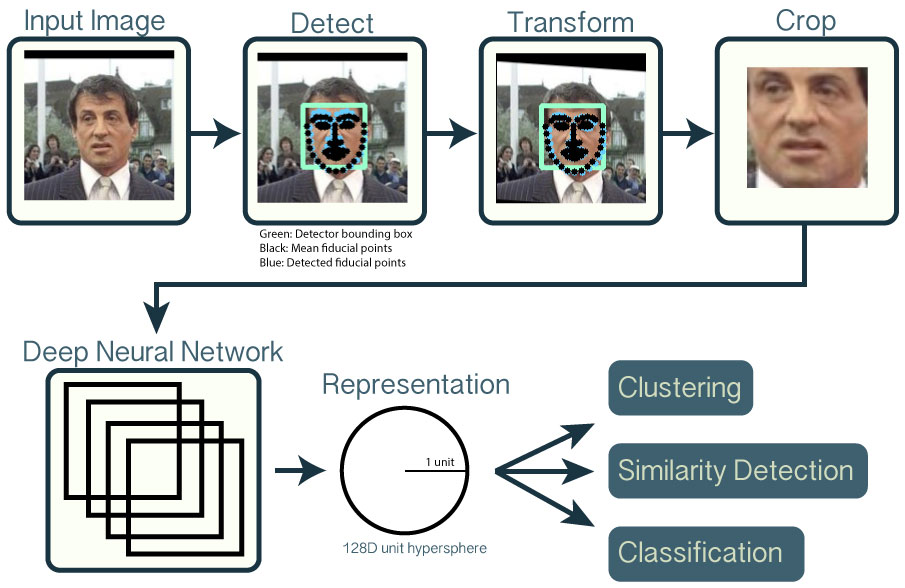

カーネギーメロン大学が開発している、顔画像から個人を識別するフレームワークOpenFaceと同じ名前で混乱しますが、

ケンブリッジ大学 Multicomp groupが開発しているOpenFaceという全く別のツールキットがあります。こちらは、顔検出、ランドマーク検出、頭の姿勢推定、表情変化の認識、視線推定などをリアルタイムに行うもの。

Copyright.txtによると、アカデミックまたは非商用に限り利用可能だそうです。商用利用は不可。

OpenFace: an open source facial behavior analysis toolkit

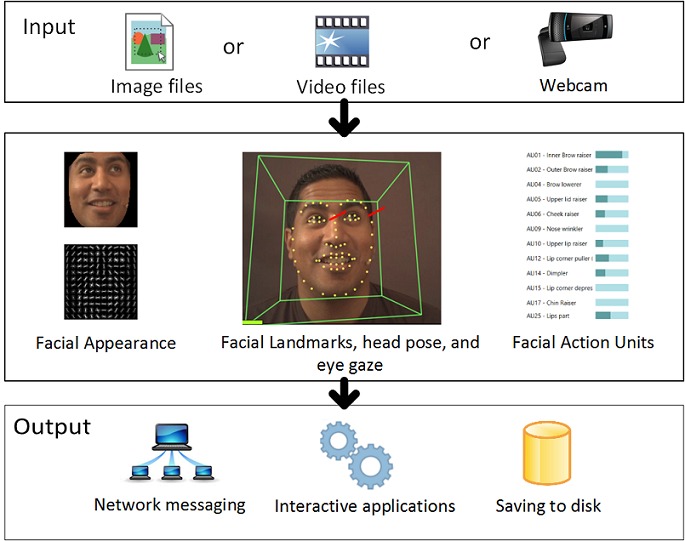

OpenFaceは、コンピュータビジョン・機械学習の研究者、情緒的コンピューティングのコミュニティ、顔の動作・表情の変化を用いたインタラクティブなアプリケーションの開発者を対象としたツールです。

OpenFaceは、顔のランドマーク検出、頭の姿勢推定、顔のAction Unitの認識、視線推定が可能な最初のツールキットです。OpenFaceのコアとなるコンピュータビジョンアルゴリズムは、上記のタスクすべてでstate-of-the-artな結果を示しています。

さらに、OpenFaceはリアルタイムに動作し、普通のウェブカメラで実行できます。特別なハードウェアは必要ありません。

Dockerfileもありますね。

公式Wikiはこちら↓

https://github.com/TadasBaltrusaitis/OpenFace/wiki

このツールキットの前身はCLM-framework(Cambridge face tracker)というフレームワークだったようです。↓

https://github.com/TadasBaltrusaitis/CLM-framework

YouTubeで公開されているデモ動画もCLM-framework時代のもの。

顔のAction Unitって概念、そういえばKinect SDKの顔認識機能でもあったな。FACS(Facial Action Coding System)の考えがベースだろうか。

関連記事

SSII 2014 デモンストレーションセッションのダイジェ...

コンピュータビジョンの技術マップ

Google App Engine上のWordPressでA...

UnrealCLR:Unreal Engineで.NET C...

UnityユーザーがUnreal Engineの使い方を学ぶ...

Point Cloud Utils:Pythonで3D点群・...

Pythonの自然言語処理ライブラリ『NLTK(Natura...

Unity MonoBehaviourクラスのオーバーライド...

TensorSpace.js:ニューラルネットワークの構造を...

書籍『3次元コンピュータビジョン計算ハンドブック』を購入

ミニ四駆を赤外線制御したりUnityと連携したり

BGSLibrary:OpenCVベースの背景差分ライブラリ

OpenCVでカメラ画像から自己位置認識 (Visual O...

CGのためのディープラーニング

ベイズ推定とグラフィカルモデル

Kinect for Windows v2の日本価格決定

python-twitterで自分のお気に入りを取得する

RefineNet (Multi-Path Refineme...

Webスクレイピングの勉強会に行ってきた

法線マップを用意してCanvas上でShadingするサンプ...

PGGAN:段階的に解像度を上げて学習を進めるGAN

UnityでLight Shaftを表現する

MFnDataとMFnAttribute

IronPythonを使ってUnity上でPythonのコー...

ブラウザ操作自動化ツール『Selenium』を試す

GeoGebra:無料で使える数学アプリ

ブログをGoogle App EngineからAmazon ...

『手を動かしながら学ぶエンジニアのためのデータサイエンス』ハ...

OpenMayaのPhongShaderクラス

iPhoneアプリ開発 Xcode 5のお作法

trimesh:PythonでポリゴンMeshを扱うライブラ...

Python2とPython3

Structure from Motion (多視点画像から...

JavaScriptとかWebGLとかCanvasとか

iOSで使えるJetpac社の物体認識SDK『DeepBel...

FCN (Fully Convolutional Netwo...

clearcoat Shader

ポリゴン用各種イテレータと関数セット

書籍『データビジュアライゼーションのデザインパターン20』読...

OpenMVS:Multi-View Stereoによる3次...

hloc:SuperGlueで精度を向上させたSfM・Vis...

OpenGVの用語

コメント