ちょっと遅いけど、ZBrush 2019にアップグレードした。

で、バージョン2019の新機能とは全然関係なく(笑)、最近になってZBrushのUndo Historyを動画にできることを知った。

Undo History Movies

モデルのUndo Historyからムービーを作成できます。

ZBrushでスカルプティングしている最中は、常にモデルの向きを変えたり、ズームしたり、モデルの位置を変えて部分にフォーカスすることができますが、スカルプティングの録画を見返す際にこれらの動きは邪魔になります。Undo History機能ならこの問題を解消し、より見やすい録画を行うことが可能です。

普段ZBrushの作業記録を取る際、オイラは単純にスクリーンショットで静止画を保存していたんだけど、自動的に記録されるUndo Historyを後から動画にできるとは。

確かにYouTubeにアップされている動画はこんな感じだったな(今頃気づいた)

動画への書き出しは、ターンテーブル動画の書き出しと似た感じで、

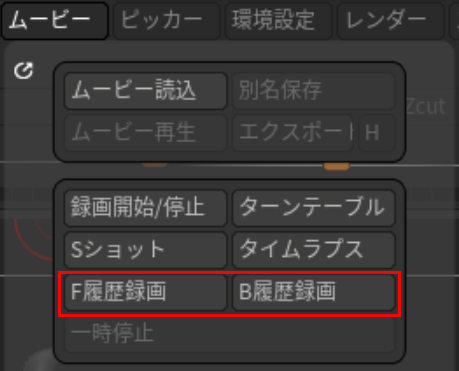

ムービー (Movie) → F履歴録画 (F History)

でHistoryが過去から順にMovie化される。

逆に

ムービー (Movie) → B履歴録画 (B History)

で現在から過去へ向かって逆順にMovie化される。

FはおそらくForward(順方向)、BはBackward(逆方向)の略でしょう。

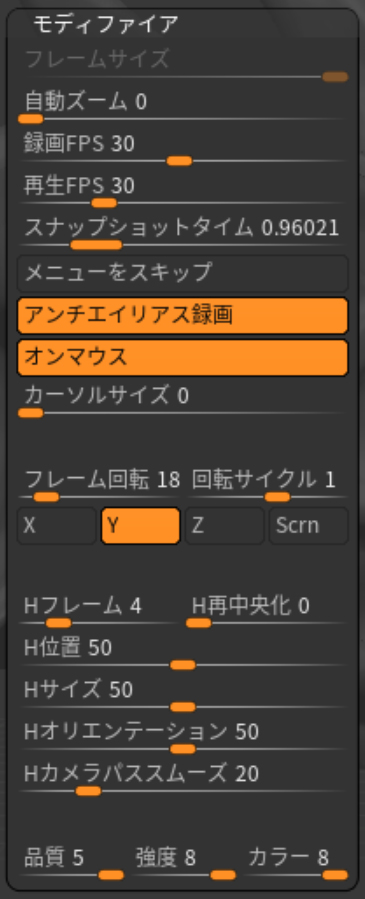

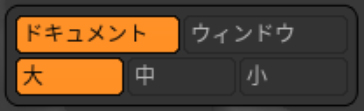

フレームレートや録画する領域・大きさの指定、ロゴの表示といった設定はターンテーブル動画の書き出しと共通。

ZBrush上でMovie化したら、ターンテーブルと同じように動画ファイルにエクスポートすればOK。

ということで、これのHistoryを動画にしてみた↓

球体から作ったんだよ的な動画(途中までだけど)#ZBrush pic.twitter.com/K60jCawBgU

— NegativeMind (@NegativeMind) 2019年3月21日

ファイルが重くなるからHistoryを消しがちだったんだけど、色々と学びがあるな。長い時間をギュッと圧縮した動画にして見返すと、どこで悩んでいたかも、何がブレイクスルーだったのかも何となく分かる。

追記:Movieへの書き出しをZScript化してみた↓

関連記事

ZBrushでアヴァン・ガメラを作ってみる 下半身のバランス...

日本でMakersは普及するだろうか?

VCG Library:C++のポリゴン操作ライブラリ

ラクガキの立体化 胴体の追加

clearcoat Shader

TVML (TV program Making langua...

ZBrushのUV MasterでUV展開

Python for Unity:UnityEditorでP...

映画『シン・ウルトラマン』 メイキング記事まとめ

ヒーローに変身なりきりアーケードゲーム『ナレルンダー』

マジョーラ

CLO:服飾デザインツール

ワンダーフェスティバル2018[冬]に行ってきた

Transformers ”Reference & Buli...

Runway ML:クリエイターのための機械学習ツール

MFnMeshクラスのsplit関数

ZBrushで仮面ライダー3号を造る 仮面編 Dam Sta...

FreeMoCap Project:オープンソースのマーカー...

『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』のVFXブレイ...

MB-Lab:Blenderの人体モデリングアドオン

Autodesk CompositeとAutodesk Ma...

Maya 2015から標準搭載されたMILA

ZBrushと液晶ペンタブレットでドラゴンをモデリングするチ...

ZBrushでアヴァン・ガメラを作ってみる 壊れたデータの救...

ZBrushの作業環境を見直す

3Dグラフィックスの入門書

ZBrushでアヴァン・ガメラを作ってみる 首回りの修正・脚...

AR (Augmented Reality)とDR (Dim...

映画『ミュータント・タートルズ』を観てきた

書籍『The Art of Mystical Beasts』...

映画『ジュラシック・ワールド』のVFXメイキング

アニゴジ関連情報

ZBrushでアヴァン・ガメラを作ってみる 口のバランス調整

ZBrush4新機能ハイライト 3DCG CAMP 2010

Blender 4.2以降のWindowsPortable版...

プロシージャル手法に特化した本が出てるみたい(まだ買わないけ...

Unity ARKitプラグインサンプルのチュートリアルを読...

UnityでLight Shaftを表現する

サンプルコードにも間違いはある?

MFnDataとMFnAttribute

OpenMesh:オープンソースの3Dメッシュデータライブラ...

ZBrushの練習 手のモデリング

コメント