IoTブームだからなのか、IntelのEdisonみたいな小型のコンピュータが登場している。小さくても性能がそこそこのコンピュータが作れるようになったからIoTブームなのか?

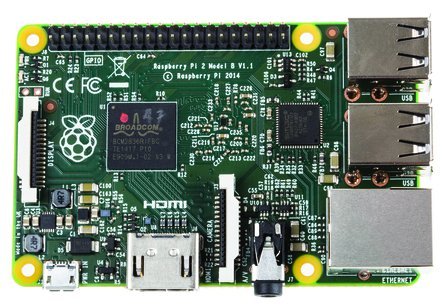

その辺の関係は良くわからないけど、Raspberry Pi 2を買いました。(要するに単なるミーハーです)

最近おもちゃを買い過ぎですが、Edisonよりは安いです。

6倍越えのCPUパワーと2倍のメモリもお値段据え置き – 「Raspberry Pi 2」を試す

センサーと一緒にどこかに設置して、センシング情報を随時ネットワークに送るみたいなことをしてみたい。小さくてスペースを取らないし、消費電力も少ないはずだから、質素なセンサーと連携して常時稼働するセンシングサーバにはピッタリだ。(そういえば最近発表された新型Macbookもコアの部分は小さかったね。)

ということで調べる。

ここを見てOSのインストールまではできた。↓

はじめてのRaspberry Pi 2

ディスプレイとキーボード、マウスを繋いで作業するの面倒だから、早めにリモートでの操作に切り替える。↓

ラズベリーパイをリモート操作する

さて、Raspberry Pi 2のGPIOに、前に見つけた人感センサーのNapiOnを繋ごうと思うんだけど、GPIOの入出力はどうやってアクセスするんだろう。

と思って調べてみたら、GPIOをPythonから扱えるRPi.GPIOというPythonのライブラリがあるようだ。バージョン5.11以降では2でもちゃんと動くらしいぞ。↓

PyCharmを使ってRaspberry Pi2上で快適リモートGPIOプログラミング

デフォルトでPythonがインストールされているのね。

さあ、以降はこれ系を見てコーディングしながら試していくぞ。↓

Raspberry PIでLED点灯コントロール、Part2 Pythonでコントロールする

[Raspberry Pi]GPIOでLEDの点滅(Python)

RaspberryPiで人感センサーを作る

フランス語だけど、Raspberry PiからNapiOnを扱う記事見つけた。↓

Raspberry Pi et détecteur de présence infra-rouge

関連記事

Math.NET Numerics:Unityで使える数値計...

OpenMesh:オープンソースの3Dメッシュデータライブラ...

PythonのHTML・XMLパーサー『BeautifulS...

Konashiを買った

WordPressのテーマを自作する

Arduinoで作るダンボーみたいなロボット『ピッコロボ』

OpenCVの超解像(SuperResolution)モジュ...

このブログのデザインに飽きてきた

OpenCV 3.1のsfmモジュールを試す

UnityのGameObjectの向きをScriptで制御す...

Python拡張モジュールのWindows用インストーラー配...

ミニ四駆で電子工作

科学技術計算向けスクリプト言語『Julia』

openMVG:複数視点画像から3次元形状を復元するライブラ...

OpenCV 3.1とopencv_contribモジュール...

書籍『ゼロから作るDeep Learning』で自分なりに学...

iOSデバイスと接続して連携するガジェットの開発方法

Pylearn2:ディープラーニングに対応したPythonの...

WordPress on Windows Azure

HD画質の無駄遣い

adskShaderSDK

Python2とPython3

仮想関数

オープンソースの人体モデリングツール『MakeHuman』の...

Unity MonoBehaviourクラスのオーバーライド...

AfterEffectsプラグイン開発

海洋堂 20cmシリーズ『デスゴジ』 クリアーオレンジVer...

trimesh:PythonでポリゴンMeshを扱うライブラ...

Mean Stack開発の最初の一歩

3D復元技術の情報リンク集

CGレンダラ研究開発のためのフレームワーク『Lightmet...

機械学習で遊ぶ

手を動かしながら学ぶデータマイニング

COLMAP:オープンソースのSfM・MVSツール

AnacondaとTensorFlowをインストールしてVi...

WinSCP

MPFB2:Blenderの人体モデリングアドオン

Google Colaboratoryで遊ぶ準備

Google Chromecast

Iterator

OpenVDB:3Dボリュームデータ処理ライブラリ

2D→3D復元技術で使われる用語まとめ

コメント