3月が終わり、2024年度が終了。

今冬は「まるでこたつソックス」を2足履き潰した。

杉花粉が飛び始めたのに雪が降る日もあり、毎日の気温アップダウンが激しかった。暖房を点けずに過ごせる気候になったと思えばまた逆戻りしたり、目が痒いやら寒いやら。桜の開花と雪が同居する状態は3年ぶりか。

近年、被害者側が私刑という形で加害者へ報復するケースが多く報道されるようになった。ひと昔前なら黙殺されていた被害者が声をあげられるようになった反面、それはそれで治安が悪い。

AIとの付き合い方

ここ最近のほんの数ヶ月で、何かとChatGPT(4o)に相談するのがすっかり習慣になってしまった。(依存?)

生活上の小さなことをどう解決すべきか整理してもらっている。不安になりやすい自分の性格を再認識したし、自分より物知りな他人の知恵をすぐに借りれれば、その不安はかなり軽くできると気づいた。(生活力の低いオイラは一般的な生活上の知識が不足している)

オイラの抱く不安の大部分は、小さなことに疑問を抱きやすく、その疑問について色々な可能性を巡らせて悪い想像へ迷い込むことだと分かった。疑問から悪い想像へ膨らむ前にAIの回答で思考をピン止めできる。

不安は知識で解消できるということでもある。検索エンジンだけではそこまでできなかったのは自分のボキャブラリーの問題だろうか。

人間相手と違い、時間帯・頻度や伝え方を気にせず放り投げた言葉でもAIは即答してくれる。現時点で、すでにオイラは人間と関わるよりAIと会話する方が楽かもしれない。

AIの恩恵を受けるには、個人的な日記を丸ごとAIに食わせるとか、AIへの報連相を徹底して多くの文脈を共有した方が良いのだろう。それはそれでAI企業に個人情報を握られるリスクを伴うが、空想の未来像だった「家に帰って毎日AIに愚痴を言う生活」がだいぶ現実味を帯びてきた。それは「家族の代わり」のような精神的なものというより、実利として情報を共有するメリットが大きい。

多くの日本企業がメンバーシップ型雇用で実現しているのは、文脈を共有していることで得られる「ちょうど良い働き」かもしれないと感じる。

一方、普段やっていることの手間を省く事を期待してGPTsを作ってみてたが、あまり活用できていない。そもそもオイラは普段あまりルーチンに時間を取られていないということか。

オイラの場合、ChatGPTの力を借りる際は何かタスクを切り出して頼むというより、大きな塊を「プロジェクト」を作って会話しながらタスクへ分解・階層構造を作って優先順位づけを見出している。仕事でWBSを作る工程に近いかも。目標を完遂するためのタスク分解をAIの補助でやっている。

自分ではまだ定型の小さいタスクは落とし込めないようなことをChatGPTのプロジェクトとして探り探り進めて徐々に定型を見つけていく感じ。自分で下手にタスクを切り出して任せるよりも、目的を共有して一緒に試行錯誤する方が少なくともオイラにとっては使いやすい。

AI関連の新しい技術が乱立していて、どれを追えば良いのか。結局、自分が解決したい課題を軸に観測しないと何もできない。話題のMCP(Model Context Protocol)で遊んでみたいと思いつつ、そのためのパソコンは念の為完全に独立させておきたい気もする。

活動

しつこく今年の目標を再掲。

- 運動習慣の継続

- 転職

- アウトプット(創作)の習慣化

先月後半から「運動習慣」のウエイトを下げていて、今月は特に「転職」のウエイトを上げ、改めて転職エージェントに登録したり、職務経歴書のアップデートに時間を割いた。(その分映画館へ行く頻度も減った)

試しにChatGPTも活用してみた。ChatGPTに文章を書いてもらうのではなく、自分が書いた文章をChatGPTに読んでもらって「この書き方だとどう解釈されるか」をフィードバックしてもらった。要するに、ChatGPTにコンパイラのような働きをしてもらったのだ。

新卒就活時のエントリーシートも含めて、オイラは昔から応募書類を書くのがとても苦手だったが、その理由は「相手がどう読み取るか」を予測できないからだと気づいた。言葉の意味はコミュニティごとに変動するのに、それがさも万人に伝わる表現方法であるかのように扱われるのが辛かった。

ChatGPTのフィードバックをもらうことで、世間一般に伝わりやすい言葉選びへ調節することはできる。だが、解釈のブレを防ごうと厳密さを追求すると、文章がどんどん長くなって人間には読みづらいものになってしまう。文脈を共有していない相手に向けた短い文章を書く難しさに苦しんでいる。そう考えると、コピーライターとはすごい職業だ。

趣味開発

「創作」と呼べるか微妙だが、アウトプットとしては、開発途中で放置していたVRアプリのプロジェクトを約2年ぶりにいじった。

時間が経って、デバイスがQuest2からQuest3になりSDKもバージョンアップ、UnityもバージョンアップしてAPI仕様が大きく変わっているので、以前のUnityプロジェクトがエラーだらけで動かなくなっていた(笑)

模型やCG制作はタイムスパンを気にせずダラダラと長く続けられるが、アプリ開発はツールやライブラリのバージョンアップによる仕様変更や機能の廃止等が頻繁で、タイムスパンを長くし過ぎると破綻してしまうことがよく分かった。趣味をダラダラと長く続けたからスキルが積み上がったことは自覚した。オイラは瞬発力よりも遅効型。

ということで、改めてUnity 2022.3系でXR Interaction Toolkitに則って作り直すことにした。最近Metaが公式にPassthroughCameraAPIのサンプルを公開したが、これを使うと他メーカーのHMDに対応できなくなるので、あくまで複数種類のHMDとの互換性優先で抽象化されたAPIを使う方針とした。

趣味もプロジェクトとして目標設定すると優先順位づけができるようになる。自分が本当に成し遂げたいのは何なのか、何が枝葉となるのか。

個々の機能をパッケージとして切り分け、再利用しやすい単位で管理しようと思い立った。とりあえず頂点単位のAmbient Occlusionは別プロジェクトに切り出し、UnityのPackage ManagerからGitHubのURLでインストール可能なパッケージにまとめることにした。

勉強

1年前と比べると、今はかなり勉強時間を取れている。

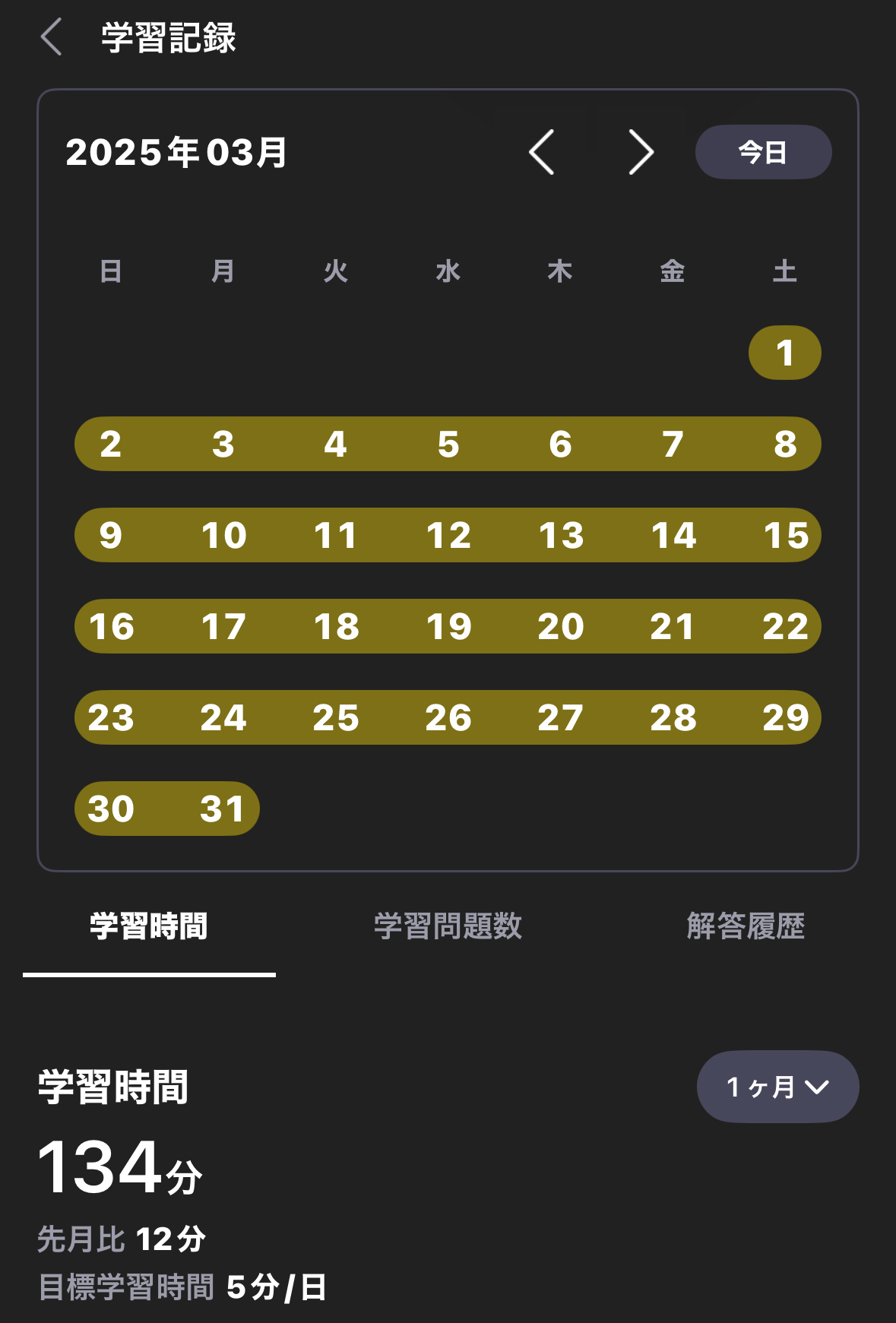

今月は毎日abceedに触れることができた。「1日5分以上」の目標は達成できてないけど、少なくとも途切れることなく毎日abceedに触れる習慣づくりはできたようだ。

習慣作りはアイドリングが大事なようだ。小さい負荷から徐々に負荷を上げていけば離脱もしにくい。まずは質を測らず回数や時間だけで測って習慣として定着するまで続ける。カウントして集計するだけなら定性的な言語化も不要なので最も認知負荷が低い。

成長が現れるのは2周目以降なので、1周をダイジェスト的に速く経験してしまった方が案外成長は速いかもな。

そういえば、年末から少しずつ読み進めてた書籍「ゼロから作るDeep Learning ❺ ―生成モデル編」をようやく読み終えた。

言語化習慣

オイラは基本的に言語で思考していないので、言語化して整理する時間を取らないと他人と会話できなくなる。言語出力がボトルネックになり、自分の置かれている状況を他人に上手く説明できずストレスを溜めた経験がある。

オイラの思考は具体からのボトムアップで抽象化していくのだろう。抽象からのトップダウンで思考できない。

このブログを本格的に再開したのが2014年だから、10年前の自分の言葉を今の自分の目で眺めることができる。ブログ記事を投稿するわずがな達成感でメンタルを支えていた時期もある。

ストレスを言葉で整理できるようになったのは、ダラダラと続けた効果ではあるな。

生活

リモートワークするようになってそろそろ5年経つ。

出社することもあるが、頻度はかなり低く、通勤の身体的負担は軽い。そもそもリモートワーク前提でなければ今の会社に転職しなかっただろう。毎日通勤するには家から遠過ぎる。

それでも自分はなぜ都内に住むのかと考えると、生活力の無さを補えるのが都市部だからという結論になる。なら地方都市的な場所で良い気もしてきた。

今月は週末の夜だけしかジムに行かず、筋トレしかしなかった。

気候の変化の影響なのか、毎年今ぐらいの季節になると、お腹にドクドクと変な動悸みたいなものを感じる。不整脈とかってこんな感覚だろうか。近々健康診断を受ける予定なので確認したい。

娯楽

今月は「ウィキッド ふたりの魔女」とディズニーの実写「白雪姫」の2つのミュージカル映画が公開され、その評判が対照的だった。

オイラが初めて「ウィキッド」を鑑賞したのは劇団四季のミュージカルだった。今回映画版を見て、劇団四季版では日本人向けに脚色された描写があることを知った。

「白雪姫」を字幕版で鑑賞して、有名なセリフ「鏡よ鏡、世界で一番美しいのは誰?」が英語では”Magic mirror on the wall, who is the fairest one of all ?”だと知った。そして、今回の実写映画は”fairest”の解釈を中心とした物語に大きく改変されていた。アニメの「白雪姫」とは登場人物の構成も物語の展開も全然違った。

4Kリマスター上映で初めてジョージ・ルーカスの出世作「アメリカン・グラフィティ」を観た。ジョージ・ルーカスが得意とする、複数の登場人物達が同時並行で別々のストーリーラインを進むマルチスレッド的な作風はこの時から発揮されていたんだな。群像劇というよりマルチスレッド。

アメリカの田舎町のティーンネイジャー文化を知って、「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の根底にある価値観をようやく理解できたかも。

4Kリマスター上映では他にも「GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」と「イノセンス」を観た。

その影響で、久しぶりに原作コミックを読み返したり、

Netflixでテレビアニメ「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」を見返し始めた。

「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」を初めて視聴した高校生当時はとても高密度で複雑なストーリーに感じていたが、今見るとそこまで難解には感じない。それは自分の成長もあるだろうけど、時代の変化の方が大きい。画面の情報密度が高いアニメが当たり前になったし、ネットワークに常時接続する生活やネット越しだけで完結する手続きも当たり前になって、作品世界と日常生活とのギャップがかなり減った。

コンテンツにはドーパミン系の刺激とオキシトシン系の刺激があり、自分のメンタルの状態によってどちらが欲しくなるか変動する気がしてきた。

翌月の振り返り記事↓

関連記事

平成ガメラ

サンダーバード ARE GO

『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』を観てきた (ネタバレ...

2015年の振り返り

2018年1月~3月 振り返り

企画とエンジニア 時間感覚の違い

まだまだ続く空想科学読本

2023年2月 振り返り

映画『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』を観た

ZBrushでゴジラ2001を作ってみる 目元だけ作り込んで...

2023年6月 振り返り

2021年5月 振り返り

2015年10月21日

英語学習の準備

Web配信時代のコンテンツ構成

プログラミングスキルとは何か?

『THE仮面ライダー展』を見てきた

2022年 観に行った映画振り返り

ガワコス

2022年4月 振り返り

こんなところで身体を壊している場合じゃない

映画『THE FIRST SLAM DUNK』を観た

『円谷英二展』で展示された初代ゴジラがソフビ化!

平成モスラ3部作がBlu-rayボックス化!

生物の骨格

サンライズの勇者シリーズ30周年

そのアプローチは帰納的か演繹的か

2017年5月 振り返り

2025年7月 振り返り

2018年4月〜5月 振り返り

Mayaのポリゴン分割ツールの進化

『社会人』を諦めました

映画『ゴジラ-1.0』を4DX SCREENで鑑賞 (ネタバ...

2024年1月 振り返り

2019年7月 行動振り返り

2020年4月 振り返り

調べものは得意なのかもしれない

2017年10月 振り返り

ゴジラ トレーディングバトル

『風の谷のナウシカ』を映画館で観た

2019年10月 行動振り返り

2018年8月~9月 振り返り

コメント